चिट्ठी से मोबाइल : सतत गतिशील कारवां | Naya Savera Network

अंकित जायसवाल @ नया सवेरा

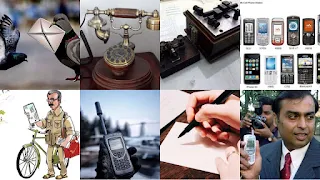

पत्र, चिट्ठी, खत या संदेश... प्राचीन समय में संचार का यही माध्यम हुआ करता था. राजा-महाराजा अपने संदेशवाहक से अपना संदेश दूसरे राज्यों को भेजते थे और फिर वहां का संदेश प्राप्त करते थे. इसमें महीनों, सालों लग जाते थे, लेकिन आज पलक झपकते ही आप एक दूसरे को देख सकते हैं. पहले तो यह सब चीजें असंभव सी लगती थी.

शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग भौतिक रूप से न सही लेकिन हर पल, हर सेकेंड उन्हें अपने लोगों के पास होने का एहसास होगा, क्योंकि सिर्फ वन टच से लोग एक दूसरे को वीडियो कॉल के जरिए बात करके उनका सुख-दुख बांट सकते हैं. 19वीं शताब्दी की बात करें तो यदि कोई अपना घर, गांव छोड़कर परदेस जाता था तो लोग उसकी आवाज सुनने को तरस जाते थे. परदेसी अपने परिवार को पत्र लिखते थे और पूरा हाल सुना देते थे और फिर वह पत्र 10-15 दिन में गांव पहुंच जाता था.

प्राचीन समय में राजा-महाराजा कबूतर और बाज का भी उपयोग करते थे. इसके लिए उन पक्षियों को बकायदे ट्रेनिंग दी जाती थी. तब वह राजा-महाराजा का संदेश लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य को जाते थे. 19वीं के दशक तक कबूतर चिट्ठी लेकर जाते रहे. इसके लिए असद भोपाली, राम लक्ष्मण ने एक गाना लिखा 'कबूतर जा जा जा...' जो दुनियाभर में प्रसिद्ध हुआ. वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी यूरोप में संदेशों को पहुंचाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था. कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि कबूतर लगभग 1600 मील उड़कर अपने घर वापस पहुंच सकते थे, इसलिए कबूतर को एक अच्छा संदेशवाहक माना जाता है.

'छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार...' चिट्ठी का नाम सुनते ही यह पंक्तियां भी याद आ जाती है. एक दौर हुआ करता था कि लोग अपनी खुशी और दर्द चिट्ठी के माध्यम से अपने घर वालों तक पहुंचा दिया करते थे. फिर घरवालों की चिट्ठी का इंतजार करते थे. साइकिल के पैडल पर तेजी से पैर चलाते हुए जब डाकिया गांव में घुसता तो लोग उसकी खातिरदारी भी किसी मेहमान से कम नहीं करते थी, क्योंकि वह अपने साथ उनके परिजनों का सुख-दुख का संदेश लेकर आते थे. खैर यह परम्परा धीरे-धीरे आगे बढ़ी तो बात मनीऑर्डर तक भी पहुंच गई, जब खत के साथ-साथ परदेस से चंद रुपए भी आने लगे थे, जिससे परिवार का भरण पोषण भी चलता रहे.

पहले लोग पैसे कमाने के लिए देश में एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे तो खत का आदान-प्रदान हो जाता था लेकिन जब कोई विदेश जाता था तब तो यह आशंका रहती थी कि वह वापस लौटकर आएगा या नहीं, क्योंकि विदेशों में अपने देश में खत आने में बहुत समस्या होती थी. इस पर पंकज उदास द्वारा गाया हुआ गाना 'पहले जो तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था...' ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की और यह उस समय के दर्द को बयां करता हुआ गज़ल है.

डाक विभाग के अस्तित्व में आने से संदेशवाहकों और कबूतरों के जरिए पैगाम भेजने की प्रथा खत्म हो गई. 5 नवंबर 1850 को भारत में तार का जन्म हुआ, जो मिनटों में सैकड़ों मील की दूरी तय करता था. 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने बगावत करने वालों की खबर पाने के लिए तार का इस्तेमाल किया. इस वजह से अंग्रेजों का यह टेलीग्राम बागियों की हिट लिस्ट में आ गया. दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इंदौर जैसी जगहों से उसे तोड़ दिया गया. 1857-58 में तार की वजह से मिली कामयाबी के बाद अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान को तार के लिए जरिए जोड़ने का फैसला किया. सैकड़ों मील की नई लाइनें बिछाई गई. 1885-86 में डाक और तार विभाग के दफ्तर एक कर दिए गए. इसके बाद 1 जनवरी 1882 से अंतर्देशीय प्रेस टेलीग्राम शुरू हुए जिनका फ़ायदा अखबारों ने उठाया. आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को नौ तार घरों- आगरा, इलाहाबाद, जबलपुर, कानपुर, पटना और वाराणसी आदि में हिंदी में तार सेवा की शुरुआत हुई. आज़ादी मिलने के बाद भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना में ही सिक्किम के खांबजांग इलाके में दुनिया की सबसे ऊंची तार लाइन पहुंचा दी. टेलीग्राम सेवा शुरू होने पर आगरा एशिया का सबसे बडा ट्रांजिट दफ्तर था. भारतीय मीडिया के लिए तार एक वरदान ही था. वहीं आम जनमानस किसी इमरजेंसी के लिए ही तार करता था. खैर 163 साल पुरानी टेलीग्राम सेवा 15 जुलाई 2013 को समाप्त हो गई.

महान वैज्ञानिक एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार 2 जून, 1875 में किया था. इसके लिए एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टॉमस वॉटसन की सहायता ली थी. अमेरिका के न्यू हेवन शहर में व्यापारिक स्तर पर 28 जनवरी 1878 को पहला टेलीफोन एक्सचेंज शुरू हुआ और प्रथम कॉल ग्राहम बेल व सहयोगी वाट्सन के बीच में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की गयी थी. 10 मार्च 1876 को एलेग्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहले फोन में कहा था. यह दो व्यक्तियों के बीच पहली बार टेलीफोन पर की गई बात थी. इस बातचीत में ग्राहम बेल अपने सहायक वाटसन को कहते हैं कि मिस्टर वाटसन यहां आओ मुझे तुम्हारी जरूरत है. 1880 तक अमेरिका में 49,000 से ज्यादा टेलीफोन लग चुके थे. भारत में सबसे पहले 1881 में 'ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड इंग्लैंड' ने कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास (चेन्नई) और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये थे. कोलकाता के एक्सचेंज का नाम 'केन्द्रीय एक्सचेंज' था, जो 7 काउंसिल हाउस स्ट्रीट इमारत की तीसरी मंजिल पर खोला गया था. केन्द्रीय टेलीफोन एक्सचेंज के 93 ग्राहक थे. बॉम्बे में भी 1882 में टेलीफोन एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया. भारत में बहुत कम लोगों के पास ही टेलीफोन हुआ करता था. पहले इनकमिंग, आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे. किसी का फोन आते ही लोग दौड़कर उस व्यक्ति को बुलाने जाते थे. आम जनमानस की पहुंच से दूर होने के बाद व्यापार के दृष्टिकोण से देशभर में पीसीओ भी खुले, जिससे लोग अपनों के थोड़ा और पास आ गए. परदेस से फोन आने पर लोग पीसीओ ऑपरेटर के पास दौड़कर पहुंचते थे. बहरहाल धीरे-धीरे टेलीफोन का काफी विकास हुआ और लोगों के घर-घर यह सेवा उपलब्ध होने लगी.

1902 - सागर द्वीप और सैंडहेड्स के बीच पहले वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन की स्थापना की गई.

1907 - कानपुर में टेलीफोनों की पहली केंद्रीय बैटरी शुरू की गयी.

1913-1914 - शिमला में पहला स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किया गया.

23 जुलाई 1927 - इंग्लैंड के राजा के साथ अभिवादन का आदान-प्रदान कर ब्रिटेन और भारत के बीच इम्पेरियल वायरलेस चेन बीम द्वारा खड़की और दौंड स्टेशनों के जरिये रेडियो टेलीग्राफ प्रणाली शुरू की गयी, जिसका उद्घाटन लार्ड इरविन ने किया.

1933 - भारत और ब्रिटेन के बीच रेडियो टेलीफोन प्रणाली का उद्घाटन.

1953-12 चैनल वाहक प्रणाली शुरू की गई.

1960 - कानपुर और लखनऊ के बीच पहला ग्राहक ट्रंक डायलिंग मार्ग अधिकृत किया गया.

1975 - मुंबई सिटी और अंधेरी टेलीफोन एक्सचेंज के बीच पहली पीसीएम प्रणाली अधिकृत की गई.

1976 - पहला डिजिटल माइक्रोवेव जंक्शन शुरू किया गया.

1979 - पुणे में स्थानीय जंक्शन के लिए पहली ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली अधिकृत की गई.

1980 - सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में, घरेलू संचार के लिए प्रथम उपग्रह पृथ्वी स्टेशन स्थापित किया गया.

1983 - ट्रंक लाइन के लिए पहला अनुरूप संग्रहित कार्यक्रम नियंत्रण एक्सचेंज मुंबई में बनाया गया.

1984 - सी-डॉट स्वदेशी विकास और उत्पादन के लिए डिजिटल एक्सचेंजों की स्थापना की गई.

1985 - दिल्ली में गैर वाणिज्यिक आधार पर पहली मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू की गई.

पेजर का आविष्कार 1921 में ए एल ग्रॉस द्वारा की गई थी लेकिन इसका इस्तेमाल 1950-60 के दशक में शुरू हुआ और 1980 के दशक तक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा. यह तार रहित उपकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते थे: एक पक्षीय पेजर और दो पक्षीय पेजर. ये छोटे रेडियो रिसीवर जैसे होते हैं जिसे आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं. इसमें हर उपभोक्ता का एक निजी कोड होता है जिसे लोग संदेश भेजने के लिए दूसरों को दे सकते हैं. हर संदेश पेजर की स्क्रीन की एक तरफ फ्लैश होता है. बीप की आवाज़ के साथ फ्लैश होने के चलते इसे बीपर भी कहा जाता था. भारत में भी इसका व्यापक उपयोग देखने को मिला, मोटोरोला (जिसके बाजार में पेजर के 80% शेयर थे) के मुताबिक, जब 1996 में भारत में पेजर के 2 लाख ग्राहक हो गए, तो उस वर्ष के अंत तक उन्होंने इसे 6 लाख ग्राहकों को पार करने की उम्मीद कर ली थी. पेजर पर टेलीफोन की अपेक्षा संदेश भेजना ज्यादा सस्ता था. यही वजह रही कि यह भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा था इसके इतर अमेरिका को इन आंकड़ों तक पहुंचने में 15 साल लग गए थे. भारत में पेजर का विकास अनुमानित विकास के तरीकों से असामान्य था. उस समय भारत में प्रति 100 व्यक्तियों में से एक के पास फोन था, तो 27 शहरों में पेजर सेवाओं का आंकड़ा काफी अधिक था. वहीं सेल्युलर फोन के आने से पेजर का अस्तित्व खत्म हो गया और साथ ही 2004 तक सेल्युलर फोन की लोकप्रियता इसकी ऊंचाई पर थी. वहीं 1996-97 में पेजर के 7 लाख ग्राहकों की संख्या घटकर 2004 में 2 लाख तक ही रह गयी. साथ ही 2004 तक पेजर का मूल्य इतना गिर गया कि तब इसका सब्सक्रिप्शन व किसी समान के साथ मुफ्त में देने के बावजूद भी इसे कोई लेने को तैयार नहीं था जबकि पहले इसकी कीमत रु 11,000 थी.

आम तौर पर पुलिस या ट्रैफिक पुलिस की हाथ में दिखने वाला वॉकी-टॉकी का इतिहास 86 साल पुराना है. सन् 1940 में अल्फ्रेड ग्रॉस, डैन नोबेल, हेनरिक मैग्नुस्की, मैरियन बॉन्ड, लॉयड मॉरिस, बिल वोगेल जैसे इंजीनियरों की मदद से मोटोरोला कंपनी ने इसे बनाया था. शुरुआत में इसका नाम पैकेट्सेट था, 1941 में यह वॉकी-टॉकी कर दिया गया. इसमें एंटीना सिग्नल, पुश टू टाक बटन, फ्रीक्वेंसी आदि होते हैं, इसमें एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट होते हैं और एंटीना को ऊपर खींचकर सिग्नल जनरेट किया जाता है. जैसे ही उस रेंज में वॉकी-टॉकी आता है कनेक्ट हो जाता है. रेडियो की तरह ही इसमें फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए बटन होता है. इसका लोकेशन भी फिक्स होता है.

- सेटेलाइट फोन

सबसे पुराने सेटेलाइट फोन ऑपरेटर की स्थापना 1979 में हुई थी. इस फोन से वॉयस कॉल करने की लागत 0.15 डॉलर से 2 डॉलर प्रति मिनट के बीच होती है. कुछ देशों में सेटेलाइट फोन रखना अवैध है. इसकी बात करें तो यह एक प्रकार का मोबाइल फोन है जो सेलफोन के रूप में स्थलीय सेल साइटों के बजाय पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के माध्यम से रेडियो लिंक द्वारा अन्य फोन या टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपातकालीन स्थितियों में भरोसेमंद संचार उपकरण है. ये दो प्रकार के होते हैं एक वो जो पृथ्वी की सतह से 35,786 किमी ऊपर एक उच्च भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रहों का उपयोग करती हैं दूसरी वो जो पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों (640 से 1120 किलोमीटर पृथ्वी के ऊपर) का उपयोग करती हैं. 1980 से 1990 के दशक के शुरुआती मोबाइल फोन जितना यह बड़ा और उतना ही वजनी होता थे. इसमें एक रिट्रेक्टेबल एंटीना होता है. वर्तमान समय की बात करें तो अब के सेटेलाइट फोन एक नियमित मोबाइल फोन के आकार के समान हैं. 2016 में सेटेलाइट फोन बेचने वाला चीन पहला देश बना, 2018 में चाइना टेलीकॉम ने सेटेलाइट फोन बेचना शुरू किया. इस फोन नेटवर्क वॉयस ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करते हैं ताकि छिपकर बातें सुनने से रोका जा सके.

- संचार की दुनिया में 'मोबाइल फोन' ने पैदा की क्रांति

भारत में मोबाइल टेलीफोन की सबसे पहले शुरुआत 31 जुलाई 1995 में हुई थी, जिसके बाद यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार का जरिया बन गया है. संचार की दुनिया में 'मोबाइल फोन' ने क्रांति पैदा कर दी. बता दें कि शुरुआत के दिनों में आउटगोइंग के साथ इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे. मोबाइल टेलीफोन पर सबसे पहले बातचीत कोलकाता से दिल्ली हुई थी. यह बातचीत केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के सीएम के बीच हुई थी. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम और पश्चिम बंगाल के सीएम ज्योति बासु टेलीफोन से बातचीत किया था. मोदी टेल्स्ट्रा नेटवर्क रिपोर्ट के मुताबिक देश में पहली बार मोदी टेलस्ट्रा नेटवर्क के जरिए बातचीत हुई थी. यह कंपनी टेलस्ट्रा जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी थी, उसका संयुक्त वेंचर्स था. कंपनी द्वारा इनकमिंग कॉल का भी पैसा लिया जाता था. कंपनी को पहली बार सेलुलर सर्विस प्रोवाइड करने का लाइसेंस दिया गया था.

शुरुआती दिनों में मोबाइल की कीमत 40 हजार रुपए थी. वहीं एक कॉल के लिए उपभोक्ता को 18 रुपया चुकाना होता है. शुरुआती दिनों में इसकी कीमत काफी अधिक होने के कारण उपभोक्ता का ध्यान इस पर नहीं गया. 2002 में रिलायंस समूह ने मोबाइल की दुनिया में कदम रखा. ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ के स्लोगन के साथ तत्कालीन रिलायंस प्रमुख धीरू भाई अंबानी चाहते थे कि देश के आखिरी आदमी तक अपना मोबाइल फोन पहुंचे. उनकी कोशिश रंग लाई. वाकई देश में सब्जी वाले, ऑटो वाले और मोहल्ले में छोटा किराना स्टोर चलाने वाले से लेकर उसके सप्लायर तक की मुठ्ठी में मोबाइल फोन पहुंच गया. रिलायंस ने अपना सीडीएमए सेलुलर धीरू भाई अंबानी के जन्मदिन 27 दिसंबर 2002 को लांच किया.

- मार्केट पर रिलायंस ने गिरा दिया हाइड्रोजन बम!

रिलायंस की सेलुलर कंपनी रिलायंस इंफोकॉम की रणनीति देश के सेलुलर मार्केट पर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे हाइड्रोजन बम की तरह साबित हुई. ऐसे समय में जब बाजार में सामान्य मोबाइल हैंडसेट की कीमत 10 से 15 हजार रुपये थी और मोबाइल से एक कॉल करने के लिए आपको 2 रुपये से अधिक खर्च करना पड़ता था, रिलायंस ने 501 रुपये में मोबाइल हैंडसेट और 15 पैसे प्रति कॉल दर पर अपना प्लान मार्केट में लांच कर दिया. 2002 से लेकर 2022 तक मोबाइल फोन की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं. बदलाव ऐसे रहे हैं कि अब यह डिवाइस 24 घंटे हमारे साथ रहती है. हम अपनी छोटी-बड़ी हर चीज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. क्या आप आज के समय मोबाइल के बिना ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हैं? बहुत कम समय में ही मोबाइल फोन्स ने हमारी ज़िंदगी में अहम पैठ बना ली है. आने वाले समय में भी इसकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं आने वाली और हम अपने बहुत सारे कामों के लिए इस स्मार्ट डिवाइस पर ही निर्भर होंगे.

2002 में ब्लैकबेरी 5810 ने बाजार में एंट्री की और इसमें जीएसएम व जीपीआरएस जैसे फीचर्स दिए गए.

2004 में मोटोरोला ने रेजर वी3 लांच किया. पतली बॉडी और इसके खूबसूरत डिजाइन ने लोगों को दीवाना बना दिया.

2007 में पहला आईफोन आया और 2008 में लांच हुआ एचटीसी ड्रीम.

2007 में लांच हुए पहले ऐपल आईफोन की 6 मिलियन से ज्यादा यूनिट बिकीं और 2008 में इसका 3जी वेरिएंट लांच किया गया.

2010 में एचटीसी ईवो लांच हुआ और यह सार्वजनिक तौर पर लांच किया जाने वाला पहला 4जी रेडी फोन था. इसके बाद दुनिया में स्मार्टफोन क्रांति हुई. टच स्क्रीन वाले फोन्स की बाजार में भीड़ हो गई और सोनी, एलजी, सैमसंग जैसे दिग्गजों ने अपने स्मार्टफोन्स पेश किए. इसे मोबाइल फोन का चौथा चरण कहा गया. अब जमाना है हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर का. यानी मोबाइल फोन के बदलाव का पांचवा दौर. देश के कुछ चुनिंदा शहरों में 5जी लांच हो गया है. अब तो स्मार्ट वाच ट्रेंड में हैं. उनमें वीडियो कॉल तक की सुविधा है. अभी आने वाले समय में क्या-क्या होने वाला है, यह तो वक्त ही बताएगा. खैर डिजिटल इंडिया के दौर में अब कुछ भी असंभव नहीं है, थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है.

Tags:

#DailyNews

#mumbai

#recent

Article

Daily News

Local News

National

Naya Savera

New Delhi

special article